槟榔在湖南的街头巷尾随处可见(本图人物与正文无关)。 来源:《法制周报》

他们被割掉舌头,他们被切去牙床,狰狞的手术伤疤撕裂他们的脸庞,癌变的噩耗宣告着死亡……他们都曾是槟榔的痴迷者,并坚信是那颗黑色果子,将他们带入病魔深渊。

这些“割脸人”来自湖南,那里也是“槟榔之乡”。在民俗历史上,在社交礼节中,在休闲娱乐时,槟榔的身影无处不在。疯狂的商业运作之下,“全民嚼槟榔”的热潮正愈演愈烈。

虽然世界卫生组织已将槟榔列为一级致癌物,虽然医生已证实他们的口腔疾病与槟榔有关,但在热潮之下,“割脸人”发出的警示声,却是那般微弱无力。咀嚼他们的故事,有一种令人压抑的恐怖。

刘桑果躺在肿瘤科的病床上,说起槟榔时,愤怒而绝望。

被割脸的人们

43岁的刘桑果,费力地讲述他的故事,沙哑而模煳的字眼从喉咙中挤出来,带着与年龄不相符的苍老与艰难。

他的大半个左脸已经被“割掉”了,一年前的口腔癌手术,切掉了他的左脸下颌、左牙床和淋巴。萎缩的脸皮陷成拳头大小的深坑。术后,他左眼神经被压迫,如今已彻底瞎了。

他就这样躺在湘潭市一家医院的肿瘤科病房内。冰冷的灯光照在他消瘦如柴的手腕上,两串佛珠晃晃荡荡。

佛珠是朋友为他求来的,但并未给他带来好运。今年7月,他被查出癌症复发,癌细胞已转移至肺部和大脑。

他的妻子唐娜向记者展示刘桑果几年前旧照。照片上,刘桑果皮肤黝黑,身体精壮。

“前阵子去银行办事,业务员看身份证照片都不相信是本人”,丈夫的癌症已摧垮了这位中年妇人的神经。她麻木地陪着丈夫上厕所,麻木地看他呕吐,麻木地听医生诉说病情。

“说得不好听,就是等死了”,唐娜说。

只有提起槟榔时,她的情绪才有波动。“都是槟榔害的!”,她抹着眼泪,一字一顿。

刘桑果的同乡凌建军,同样喜食槟榔,也同样遭受“割脸”的厄运。

两年多前,医生切掉了他的右侧下颚、牙床,又在他的大腿上切开一道约30公分的口子,剔出肉,填补进口腔。

他的脸上多了一道狰狞的疤痕,疤痕从右脸一直延伸至胸口。术后第三天,他才鼓起勇气站在镜子前,“不知道站了多久,一直在流泪”。

他曾安慰妻子“今后不怕美女追我了”,但那道狭长的疤痕注定改变了他的生活。他再也无法张大嘴说话进食,吐词也变得含煳。

比割脸更为恐怖的,还有割舌。

常德槟榔爱好者胡启立,2008年被查出舌癌,他割掉了一半舌头。那年,他只有38岁。

医生在他的左臂切了一刀,取出组织填补舌头。从此,他味觉近乎丧失,吞咽功能下降,一张嘴便口水直流。

5年来,他丢了工作,并一直尽量避免参加各类聚会,“学会控制不流口水了,但一直要把口水往嘴里吸,声音很古怪,招人烦”。跟人说话时,他往往需要重复好几遍,“没法卷舌,讲不清楚”。

39岁的邵阳人许先生,遭遇了更实际的麻烦。他打中学开始嚼槟榔,2011年他接受口腔癌手术,切除右颌,脸上多了一道恐怖的疤痕。接受采访时,他正在北京出差,“随便走到一个地方,警察都要查我身份证”。

这些被“割脸”的人们,都有着类似的烦恼,因为脸部的疤痕,他们常被当“怪物”围观。

除却烦恼,他们还有共同的爱好:他们都是槟榔的痴迷爱好者。

胡启立深受“割舌”之痛,舌腺重建失败,他的舌头无法伸出嘴,也无法正常进食和说话。生病前,他一度尝试强制戒槟榔,却没能坚持下来。

戒不掉的槟榔

这些被“割脸”或“割舌”的患者,散布在湖南各个市县。常年嚼食槟榔,是他们的共同特点。其中,多名患者称,自己从不抽烟喝酒,吃槟榔是唯一的“不良嗜好”。

他们坚信,正是这种曾经带来无数快感的黑色果子,把他们拉入深渊。

很多人第一次吃槟榔,就会爱上这种刺激的感觉。

“甜甜的,脸一下就涨红了,整个人有点晕晕乎乎的”,凌建军回忆称。他第一次吃槟榔时才10几岁。那时,售卖散装槟榔的小摊遍布在湘潭街头,老板把黑色果子切成四瓣或两瓣,熟练地用筷子点上卤水,爱辣的,则可以加些盛在小玻璃瓶里的桂子油。

上世纪90年代,湘潭槟榔开始出现在外县市的小摊上,并逐渐取代当地槟榔。散装槟榔,也逐渐被包装精美的袋装槟榔取代,“老爷”、“皇爷”等省内名牌开始出现。

胡启立接触槟榔时也很年轻。一次聚会上,一群二十岁上下的年轻人,很快将一包槟榔分食,“吃完会出汗,很兴奋”。

好奇,是许多人尝试槟榔的第一动因。很快,他们发现,这种小黑果似乎有着让人欲罢不能的魔力。三五块钱一包的“亲民”价格,也不会构成经济负担。

于是,在湖南等多个地区,嚼槟榔的风气逐渐变得疯狂。湘潭成为槟榔加工业最集中的城市,当地人对槟榔的痴爱,更为全国之冠。

刘桑果的妻子唐娜说,在湘潭,“槟榔社交”无处不在。

唐娜是一名下岗工人,偶尔在超市打短工,闲暇时光泡泡麻将馆。

“熟人见面打招呼,第一件事就是掏槟榔”,她模拟着掏兜的动作,“一边说‘好久不见’,一边就从口袋里掏出槟榔递过去”。

找人办事也是如此,“不买槟榔就没人理”。她有亲戚在政府部门工作,家里经常有别人送来的吃不完的槟榔。而在街头巷尾的麻将馆,老板们靠发槟榔招揽生意,“谁家没有发槟榔,大伙儿就会猜测是生意不好”。

甚至有两三岁的小孩吃槟榔。在麻将馆里,唐娜不止一次看到,小孩馋槟榔吃,大人就会撕下一小口,或者直接把整颗塞进小孩嘴里,“只要不吵着打牌,怎么都可以”。

越来越多的人沦为槟榔“瘾君子”,少的一天一两包,多的达到十几包。

刘桑果和唐娜发觉上瘾,是在2003年。唐娜回忆,想吃的时候赶上身上没有,她就会觉得心里痒痒,见到熟人就问“你身上有槟榔不?”

胡启立也同样发现,他离不开槟榔了,“像毒品一样,不吃整个身体都受不了。”

在湖南,槟榔“瘾君子”很容易辨识:太阳穴鼓起,下颚突出明显,唐娜觉得,“很多帅哥美女都因为吃槟榔,长得走了样”。

这种奇怪的瘾头,带来各类副作用。牙口不好是最先出现的反应。辣的、酸的、甜的、冰的……很多食物都吃不了,吃进去就牙酸,反胃,“连香蕉都不行”,胡启立说,吃槟榔的人都不能吃水果。

不少人试图戒掉槟榔。

胡启立曾选择残酷的戒食方式。每天早起后,他会吃几颗葡萄或李子等酸水果,酸到牙齿无力嚼槟榔,不过,午饭往往也吃不动了。坚持没多久,胡又放弃了。

唐娜也戒过小半年。她发现,身边吃槟榔的人里,得口腔病的越来越多,便与丈夫刘桑果制定了戒槟榔计划,规定谁提起买槟榔,就主动交20块钱。

计划最后不了了之。“湘潭就是这个风气”,病床上的刘桑果费力从嗓子里挤出一句话。唐娜补充道,“走到哪都有人给槟榔吃,光吃别人的也不好,没法戒”。

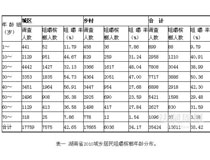

湖南省2010城乡居民咀嚼槟榔年龄分布。

致癌物槟榔

刘桑果的历任主治医师都告诉唐娜,刘的病与长期吃槟榔有直接关联。

而在湖南省肿瘤医院,凌建军第一次见专家李赞时,李赞看了前期诊断,第一句话直接问“是湘潭的吧?”,确认凌建军长期吃槟榔后,李赞语气坚决地说:“不用做活检我都知道,肯定是口腔癌”。

李赞是湖南省肿瘤医院头颈肿瘤外科主任。他发布的研究报告称,口腔癌、口颊癌、牙龈癌、舌癌等多种口腔癌症,都与嚼食槟榔有关。

李赞接诊的槟榔受害者大部分来自湘潭,最近几年,岳阳、常德等地的患者也开始增多。同时,患者中的年轻人逐年增多。

事实上,早在2003年,国际癌症研究中心已经把槟榔列入“黑名单”,和烟酒、砒霜等同列为一级致癌物。中南大学湘雅附二医院口腔医疗中心医师张胜称,湖南口腔癌有60%左右的患者都和吃槟榔有关。

中南大学湘雅医院口腔科翦新春教授,是研究槟榔与口腔疾病关联的业内专家,他在接受媒体采访时曾介绍,槟榔致癌在台湾地区和印度已经成为共识,目前,大陆患病率约为5%。

此外,翦新春教授也在接受媒体采访时明确指出:“槟榔致癌是因为添加剂中的化学成分渗透到了槟榔之中。”

“我父亲也嚼过槟榔很多年,今年80多岁了,身体很好”,凌建军回忆,儿时的湘潭槟榔制作简单,味道很淳朴,变成袋装后,他总觉得味道有点怪,甜得发腻,放上两三个月都不会发霉,“以前的槟榔,最多放一个礼拜就不能吃了”。

唐娜则听街坊议论,在槟榔厂里工作过的人,出厂后都不再吃槟榔,有进过厂的朋友劝她别吃槟榔,“说工人浸泡槟榔的池子卫生糟糕,还说槟榔表面的黑色是熏出来的”。坊间流传的说法称,袋装槟榔里加有添加剂,让人上瘾。

病魔就这样在咀嚼声中入侵,对于重患,目前的医学尚无良策。

凌建军和刘桑果最初都以为只是得了口腔溃疡,总在同一处发作,打针吃药多日不见好。这些并没有很快引起他们的重视,在他们看来,这是嚼槟榔付出的正常代价。

随后的诊断结果如晴天霹雳,接踵而来的便是割脸或割舌的可怕遭遇:长沙市民阳浙金,经受两次手术,舌头被割掉三分之一,嚼食槟榔20多年;常德市民小春(化名),右侧脸颊被切除……

有人选择放弃治疗。2013年1月,嚼了十几年槟榔的长沙市民朱泽选择了自杀,他被确诊为口腔癌,医生建议切除部分舌头和喉咙。

“这种手术只能暂时保住病人性命”,翦新春曾介绍,对于口腔癌症患者,癌细胞侵犯到哪儿,哪儿的颌面部组织就要全部切除,然后再重建,从别的部位移植修复器官。

即便手术成功,术后复发的危险,也时刻威胁着这些癌症患者。记者拿到一份20余人的口腔癌患者名单中,已有多个号码变成空号,生死不明。

凌建军展示腿上刀疤。他痛恨槟榔,经常义务宣传其危害。

无力改变的结局

虽然在医学上,槟榔致癌已有明证,但在法律层面上,病患们向“槟榔”索赔的诉讼之路,依然举步维艰。

2010年,湖南某大学研究生林坚状告“胖哥”槟榔。林食用胖哥槟榔10余年,经常出现口腔溃疡、牙龈出血、牙周肿痛等症状。

两年后,长沙市民阳浙金起诉“小龙王槟榔”的案子,也一度颇受媒体关注。

然而,两次案子都以消费者败诉而告终。

“无法证明得病与长期食用槟榔之间存在直接的因果关系”,长沙金州律师事务所陈平凡团队免费代理了阳浙金一案。他告诉搜狐记者,“因果关系”是此类诉讼最大的难点。此外,大多消费者购买槟榔不会索取发票,无法证明其嚼食槟榔的时间。

相比上述两名消费者的抗争,笼罩在槟榔阴影里的多数人,都选择了沉默,独自承受一切。

凌建军也想过起诉,甚至把材料交给了金州律师事务所,并与律师沟通。然而,最后事情不了了之。

“压力蛮大的”,他很清楚,凭普通市民的身份,不可能打赢官司,不断也有朋友劝他,家人都在湘潭,小心最后被槟榔公司反咬一口。

他走上了另外一条路,成为槟榔危害宣传员。“很多朋友听说了我的病,都吓得不敢吃了”,他甚至到处脱下裤子展示手术刀疤。2011年春节,他去以前工作过的湘潭市公安局拜年,被政治处主任拉去上“新春戒槟榔第一课”,故事讲完,办公室里的垃圾桶里堆满了槟榔,“听课的人都把槟榔扔了”。

然而,在槟榔企业凶猛的广告攻势、民间嚼食槟榔的疯狂风气面前,这种改变能持续多久,还不好说。

胡启立对此很不乐观,他在镇里小有名气,2008年做完手术后,镇里五六家麻将馆发的槟榔都无人问津了,两三年后,一切又回归正常。

满街都是口含槟榔的人群,满城都是咀嚼槟榔的声音。在疯狂的社会浪潮前,这些病患的示警声,是如此的微弱。

即便满怀痛恨,但刘桑果病床旁边的抽屉里,依旧放有槟榔,这是为前来探望的亲友准备的,“湘潭人打交道,没有不买槟榔的”,唐娜解释,不提供槟榔,背后可能会被人说“不客气(注:方言,意为‘不体面’)”。

于是,荒诞的一幕就这样在病房内发生。床上的刘桑果因槟榔病入膏肓,床头的槟榔用来馈赠亲友。探视亲友吃着槟榔,感叹着槟榔的毒性。一切如此荒诞,一切又顺理成章。

采访的尾声,刘桑果反复感慨着湘潭吃槟榔“风气不好”。这是最近刘桑果说话最多的一天,唐娜觉得欣慰又难过。

“我只能希望奇迹发生”,她悄悄说道,听说有人全身长满癌细胞,还能活得好好的。说着说着,她开始捂住嘴哭。

她拿着槟榔袋的手微微颤抖着,这曾是她最喜欢的牌子,但她已很久没吃,“再也,再也不想吃这毒药了”。 |